Le stress, une réaction de l’organisme

Le stress est un mécanisme physiologique qui se manifeste lorsqu’un être vivant fait face à une contrainte ou à un déséquilibre. Ces perturbations, pas toujours négatives, nécessitent une adaptation de l’individu.

Qu’est-ce que le stress ?

Chez l’homme, le stress suit des chemins complexes qui prennent leur source dans le cerveau et il mobilise à la fois le système nerveux et le système endocrinien. Réaction automatique et naturelle, le stress équivaut à un signal d’alarme corporel qui alerte l’individu et le prépare à réagir. Si la solution apportée est satisfaisante, le stress diminue et l’organisme retrouve son état initial. Dans le cas contraire, le mécanisme peut s’emballer et produire des perturbations importantes, voire dangereuses. À l’opposé de sa fonction initiale, le stress peut alors prendre une dimension pathologique : au lieu d’être un moyen de s’adapter aux changements ou de répondre à l’adversité, il aggrave les contraintes subies. Le phénomène est aussi ancien que les premiers organismes vivants, mais sa mécanique a été décrite récemment, par Hans Selye (1907-1982). Avant cela, dans bien des cultures du monde, le déséquilibre était déjà considéré comme un danger.

D’une certaine façon, les pensées de l’harmonie, en Chine ou en Grèce, pressentaient le fonctionnement physiologique du corps. C’est d’ailleurs avec un mot construit à partir de racines grecques, homéostasie, que Claude Bernard (1813-1878) a, le premier, caractérisé la capacité d’un système biologique à maintenir son équilibre face à des contraintes extérieures. Voilà le ressort fondamental du stress : la préservation permanente de l’équilibre dans un environnement changeant.

Charles Darwin (1809-1882) expliquait que les espèces qui survivent sont celles qui ont su s’adapter à leur environnement. En cela, l’histoire du stress est aussi la nôtre…

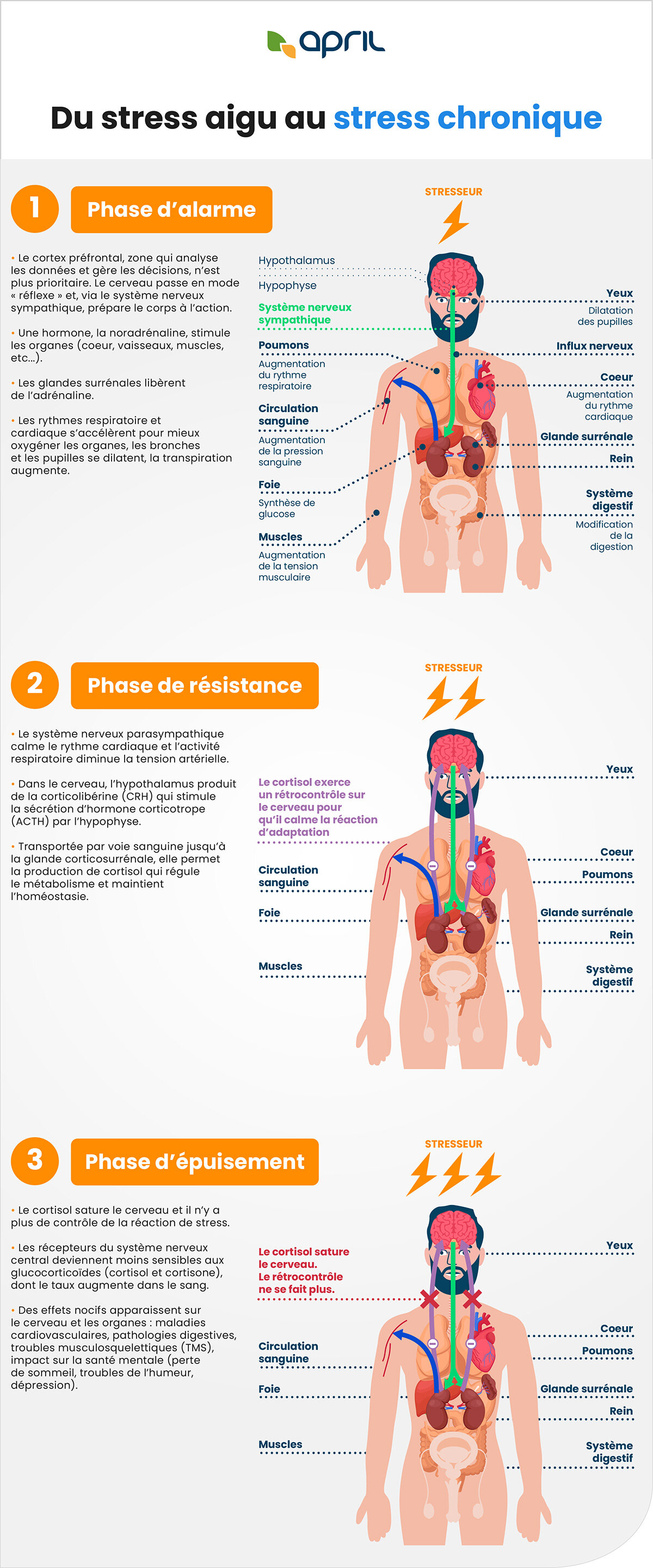

Alerte, résistance, épuisement : les trois états physiologiques du stress

Lorsqu’un sujet subit une contrainte qui, si elle est importante, peut représenter une menace, une double réaction s’ensuit. La première, dite d’alerte, mobilise l’ensemble de l’organisme et le prépare à l’action au moyen des catécholamines — les hormones appelées noradrénaline et adrénaline. La seconde est la phase de résistance.

Elle permet de maîtriser et de consolider la réaction du corps. En schématisant, on dira que le stress est un processus instinctif et mécanique de mise sous tension ou régulation de l’organisme (type on/off) visant à répondre à une menace réelle ou supposée. Si l’individu ne trouve pas de réponse satisfaisante et que les facteurs de stress demeurent, le corps ne parvient plus à contrôler la réaction alarme-résistance et une troisième phase apparaît, celle de l’épuisement.

Alerte : la réaction réflexe de l’organisme

Un bruit d’explosion, un événement inhabituel, une émotion intense : un stresseur est une perturbation qui place l’individu en situation de devoir réagir et s’adapter. Le corps perçoit l’urgence et répond par une première phase d’alerte, qui met le sujet en état d’éveil. Elle repose sur le système nerveux sympathique qui prévient l’ensemble du corps. Avant même toute analyse réfléchie et consciente de la situation, l’organisme active les fonctions nécessaires à la fuite ou au combat, – notamment les fonctions cardiaques et musculaires qui sont renforcées – et inhibe celles qui sont inutiles, comme la digestion ou la reproduction.

Résistance : construire la réponse physiologique

Si le phénomène qui provoque le stress demeure après l’alerte, une deuxième étape débute. L’organisme mobilise d’autres moyens pour consolider ses possibilités de réaction. C’est le rôle des glucocorticoïdes (cortisone et hydrocortisone ou cortisol) qui mettent, par exemple, plus de glucose à disposition des organes, tout en calmant l’emballement physiologique impulsé par l’adrénaline et la noradrénaline.

Ce second mécanisme maintient la vigilance, mais restaure l’équilibre (homéostasie). La phase de résistance permet donc de contrôler la phase d’alerte afin de protéger l’organisme d’une surchauffe.

Épuisement : l’absence de solution et le stress chronique

La dimension pathologique du stress intervient si la phase de résistance se prolonge trop longtemps. Si les phénomènes stressants maintiennent leur pression sans que l’individu trouve de solution, l’organisme peine à maintenir son rythme et se fatigue. La production de cortisol ne parvient pas à ramener l’équilibre et cause des dommages à certains organes, comme le coeur. Cette situation décrit le stress chronique, qui peut avoir des conséquences graves sur l’état physique et psychologique d’une personne (augmentation du risque d’infarctus, dépression, etc.).

Avec l’âge, le stress et l’anxiété peuvent augmenter

Si la retraite est souvent perçue comme un moment de la vie où stress et pression en tous genres ont disparu, il n’en est rien. Les seniors, eux aussi, font face à leurs angoisses. Absence de perspectives, d’objectifs, peur de la vieillesse, de la fin de vie… Les raisons pour lesquelles les plus âgés peuvent développer de l’anxiété ou du stress sont diverses et propres à chacun d’entre eux.

Les problèmes de santé mentale des seniors ne doivent pas être pris à la légère (comme à tous les âges de la vie). Consulter un professionnel comme un psychologue n’est pas forcément une option évidente pour tous, mais il existe d’autres alternatives.

Source : Fondation APRIL, Santé, Des Stress et moi (2015)

Fondation APRIL, Santé, Des stress et moi (2015)

Vous avez besoin d'une complémentaire santé ?

Faites un devis avec APRIL !En savoir plus sur le stress, une réaction de l’organisme

- Assurance Santé07/2022

Le stress, pas toujours nocif ?

Un premier rendez-vous, un entretien d’embauche, un examen : autant d’expériences courantes facteurs d’un stress important. Cette sensation peut être envahissante et devenir un vrai handicap : paralysés par l’anxiété, nous perdons les moyens qui nous permettraient pourtant de surmonter facilement ce qui nous semble une épreuve. - Assurance Santé07/2022

Prévenir le stress

Être à l’écoute de son corps et de ses besoins physiologiques, cela aide à bien décrypter les signaux du stress et en réduire les effets. Notre corps est le premier à réagir. - Assurance Santé07/2022

Reprendre le dessus sur le stress en 5 points

L’enfance, l’éducation, les valeurs, l’importance qu’on leur accorde, les expériences de la vie… sont autant de facteurs qui conditionnent notre capacité à gérer le stress. - Assurance Santé07/2022

Lutter contre le stress

Le stress est avant tout une affaire de représentation. Il se nourrit de l’angoisse devant la difficulté davantage que de la difficulté elle-même. Dans bien des cas, nous stressons parce que nous percevons l’obstacle comme insurmontable – alors qu’il ne l’est pas – tout en sous-estimant nos propres ressources. - Assurance Santé07/2022

Le stress, compagnon d’une vie ?

Selon une idée reçue, le stress ne serait associé qu’à des événements douloureux. Des chercheurs ont pourtant montré qu’il accompagnait aussi des moments heureux, mais bouleversants, comme un mariage ou une naissance ! - Assurance Santé07/2022

La mécanique du stress

Pour bien comprendre le mécanisme du stress, il est donc fondamental de distinguer le stress dit « aigu », qui est une réaction normale, et le stress dit « chronique », qui est pathologique.