Les bienfaits de la gratitude

La gratitude, au sens commun comme reconnaissance envers quelqu’un qui a été généreux envers soi, n’est pas un sentiment simple et sans ambiguïté. Elle évoque la notion de dette : « je lui dois quelque chose » qui peut être pénible. Et renvoie aussi vers la politesse, qui est parfois considérée comme une façade sociale dépourvue de sincérité, lorsqu’on dit « merci » machinalement sans y penser. La gratitude, telle que la psychologie positive l’analyse, se distingue de ces deux acceptions.

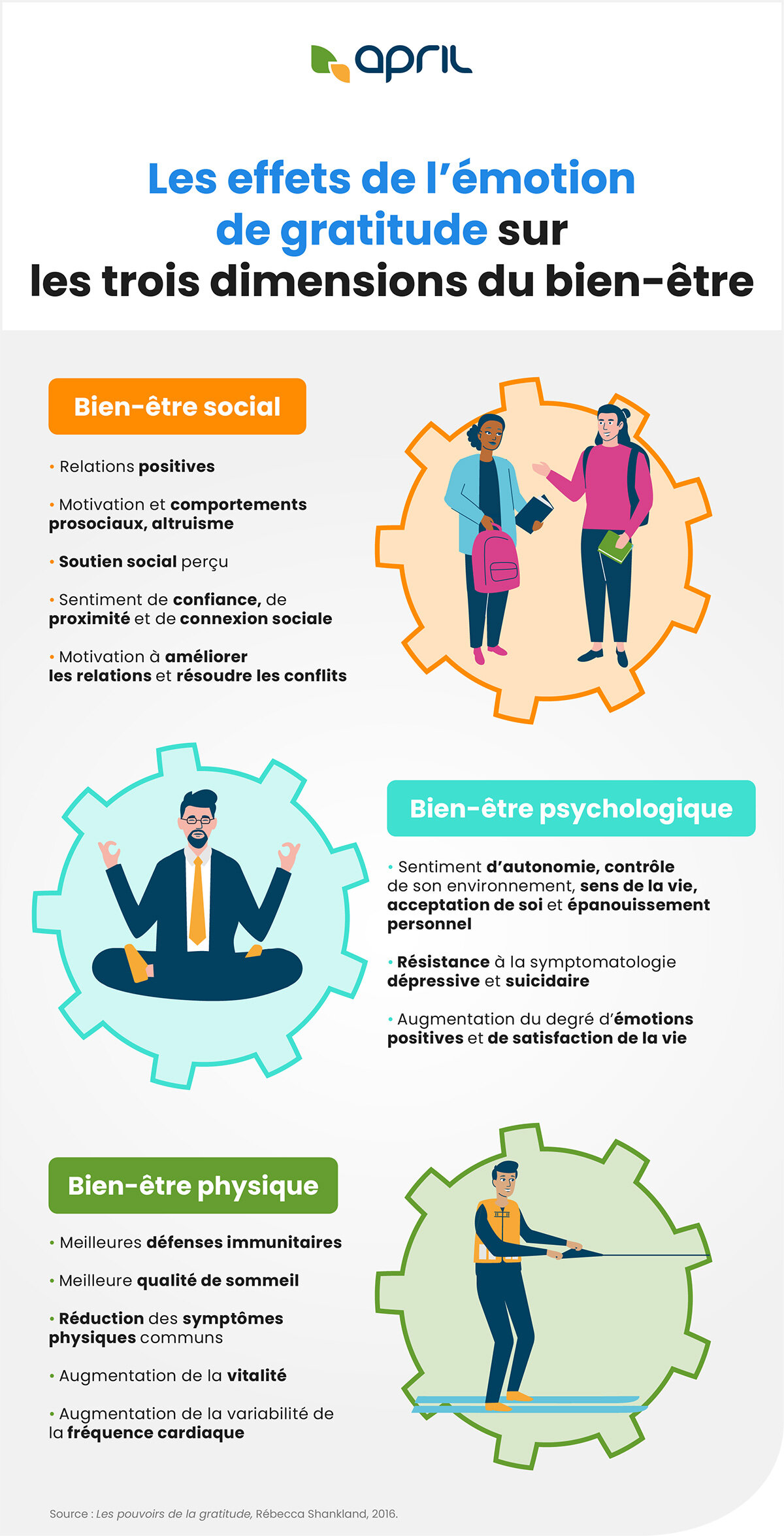

Une émotion qui surgit

On parle d’« émotion de gratitude » comme quelque chose qui se produit à l’intérieur de soi, involontairement, qui surgit et procure du plaisir, sans que l’on soit dans l’échange de bons procédés ou la recherche de réciprocité. Elle peut être provoquée par l’action d’une personne, le sentiment agréable d’avoir la chance de bénéficier d’un bon entourage, d’un environnement accueillant. Certains peuvent « personnifier » la nature et ressentir de la gratitude pour elle devant un paysage magnifique. « Alors que la dette peut provoquer l’envie d’éviter celui dont on est l’obligé, l’émotion de gratitude génère un désir de se rapprocher, un intérêt pour l’autre qui est favorable à un maintien du lien social dans la durée », explique la psychologue Rébecca Shankland, auteur sur le sujet d’un ouvrage paru en 2016, Les pouvoirs de la gratitude.

Des expériences ont aussi montré que la gratitude « artificielle », non ressentie spontanément n’a pas la même force, ni les mêmes effets positifs que l’émotion vraie de gratitude. Celle-là seule procure du plaisir, participe au sentiment de bien-être, augmente les comportements altruistes (y compris envers ceux qui ne sont pas à l’origine de l’émotion de gratitude) et augmente l’efficacité cognitive.

Un entraînement pratique avec le journal de gratitude

Pour être efficace l’émotion de gratitude doit être vraie, mais il est possible de favoriser son apparition. L’objectif est de développer l’attention à l’égard de tout ce qui peut la provoquer. Le journal de gratitude est le plus souvent proposé.

Il est hebdomadaire.

Se réalise de préférence à l’écrit.

Consiste à écrire jusqu’à cinq petites ou grandes choses pour lesquelles on éprouve de la gratitude ou de la reconnaissance.

Dure dix semaines.

Pour ceux qui sèchent pour le remplir, quelques questions proposées par Rébecca Shankland dans son ouvrage :

De quelles surprises avez-vous bénéficié cette semaine ?

Détaillez ce pour quoi vous éprouvez de la gratitude, pas pourquoi vous avez reçu ce cadeau.

Imaginez ce qui aurait pu être difficile dans votre journée et qui s’est bien passé.

Considérez ce que vous pensez être un dû, comme une chance ou un cadeau.

Repérez ce que des personnes ont fait pour aider un de vos proches.

Notez les points de vue différents qui peuvent exister pour une même expérience.

L’importance de l’écrit

Les praticiens de la psychologie positive comme Rébecca Shankland insistent sur l’importance de rédiger ce journal : « le fait d’écrire nécessite d’organiser vraiment sa pensée et permet de mieux encoder l’information. Dans les heures qui suivent la rédaction du journal de gratitude, vous allez être beaucoup plus attentif à ces choses que vous avez notées. Par exemple, un participant avait écrit dans son premier journal le baiser que sa compagne lui avait donné le matin. Il décrivait qu’ensuite, tous les jours de la semaine, ce moment-là de la journée était comme éclairé par des projecteurs et lui permettait d’en profiter pleinement, alors que sinon ce geste passait un peu inaperçu ».

Les autres pratiques

La lettre de gratitude, consiste à écrire à une personne qui a été importante pour soi et à qui on n’a jamais eu l’occasion de dire « merci ».

La visite de gratitude, où cette lettre est lue devant la personne. Cette pratique est culturellement difficile à importer en France où il est moins courant d’exposer ouvertement des émotions fortes qu’aux États-Unis.

La gratitude, un outil pour bien vieillir

La notion de gratitude revêt une importance singulière dans le bien-être des personnes âgées. Au fur et à mesure que l'on avance en âge, les préoccupations liées à la santé s'accentuent, tant au niveau physique que mental. Nourrir un sentiment de gratitude contribue à favoriser un épanouissement émotionnel et social, essentiel pour maintenir une bonne santé et vieillir dans de bonnes conditions.

Pratiquer la gratitude au quotidien, c’est se donner toutes les chances d’un moral au beau fixe, de journées libérées du stress et de l'anxiété, et même d’une meilleure qualité de sommeil. Et il va sans dire que ces bienfaits se répercutent directement sur leur santé globale !

Source : Fondation APRIL, Santé, En quête d’équilibre (2018).

Vous avez besoin d'une complémentaire santé ?

Faites un devis avec APRIL !En savoir plus sur la santé : une affaire d’équilibre du corps et de l’esprit

- Assurance Santé08/2022

Une réconciliation corps-esprit autour de la méditation

« Nous sommes victimes de cette séparation corps-esprit qu’on a érigée comme principe, pas seulement dans l’idée qu’on en a, mais aussi dans notre façon de fonctionner, de vivre. La plupart du temps, nous sommes déconnectés des sensations du corps » estime Jean- Gérard Bloch. - Assurance Santé08/2022

Comprendre l’humain qui va bien

L’individualisme et l’égoïsme, souvent cités comme des marqueurs de notre société, et associés à la réussite sociale, sont souvent donnés comme un modèle enviable. - Assurance Santé08/2022

Course, escalade, tai-chi… comment recoller les morceaux ?

Parfois liée aux médecines traditionnelles, comme le yoga ou le tai-chi, ou pas du tout, comme la course à pied ou l’escalade, les pratiques qui lient le corps et l’esprit ont le vent en poupe. - Assurance Santé08/2022

Les apports des émotions positives sur la santé

L’ONG anglaise Charities Aid Fondation réalise régulièrement des cartographies mondiales du don. Celle de 2017 a porté sur 139 pays (avec 500 à 2 000 personnes par pays) et analysé le rapport entre d’un côté le bien-être et les revenus, de l’autre le bien-être et les comportements généreux (don d’argent et de temps à une association, aide accordée à un étranger). - Assurance Santé08/2022

En bonne santé avec une maladie chronique

Comme le souligne la philosophe Corine Pelluchon, le regard sur la maladie chronique n’est pas nouveau, dans le champ de l’accompagnement des personnes en situation de handicap ou des grands vieillards, il y a toujours eu cette attention. - Assurance Santé07/2022

Déterminants de santé et environnement : quels sont les facteurs de déséquilibres ?

Les conceptions passées de la santé ont montré qu’elle a toujours été comprise comme l’équilibre d’une personne dans son environnement. Mais ce qui, dans l’environnement, est important pour la santé a été vu de bien des façons différentes.